本期大宸论道开展以“消防车道与消防车登高操作场地规范解读与案例分享”为主题的专题讲座。大宸设计建筑总工程师王文斌先生围绕《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)和《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)两大核心规范,结合实践案例,对当前消防设计中的关键要求进行了深入剖析。

一、规范依据与适用范围扩大

讲座指出,当前消防车道及登高场地的设计主要遵循《建筑设计防火规范》(俗称“老建规”)和2023年6月实施的《建筑防火通用规范》(俗称“通规”)。后者作为全文强制性规范,显著提升了设置标准的强制性与适用性。

新规明确要求:几乎所有工业与民用建筑,包括厂房、仓库、轨道交通及地下工程等,都必须设置可供消防车通行的道路,并与外部公路连通,确保消防救援力量能快速抵达。“任何建筑在火灾发生时都应具备可靠的救援通道条件。”

二、消防车道设置要求

1. 设置范围(通规第3.4.1条)

强制性要求:所有工业与民用建筑、厂房、仓库、库区、轨道交通及地下工程等,均应设置可供消防车通行并与外部公路相连的道路。

2. 设置形式(通规第3.4.2、3.4.3条)

(1)环形车道:为最优选择,应优先采用。

(2)至少沿其两个长边设置消防车道:高层厂房;占地面积 > 3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房;占地面积 > 1500㎡ 的乙、丙类仓库;飞机库;占地面积 > 3000㎡ 的单、多层公共建筑;其他特殊重要公共建筑。

(3)沿一个长边设置(下列情况可沿一个长边设置):

受环境地理条件(如陡坡、河流等)严格限制,设置第二条车道极其困难时;住宅建筑(因其进深通常较小,外窗多,救援面要求相对宽松)。

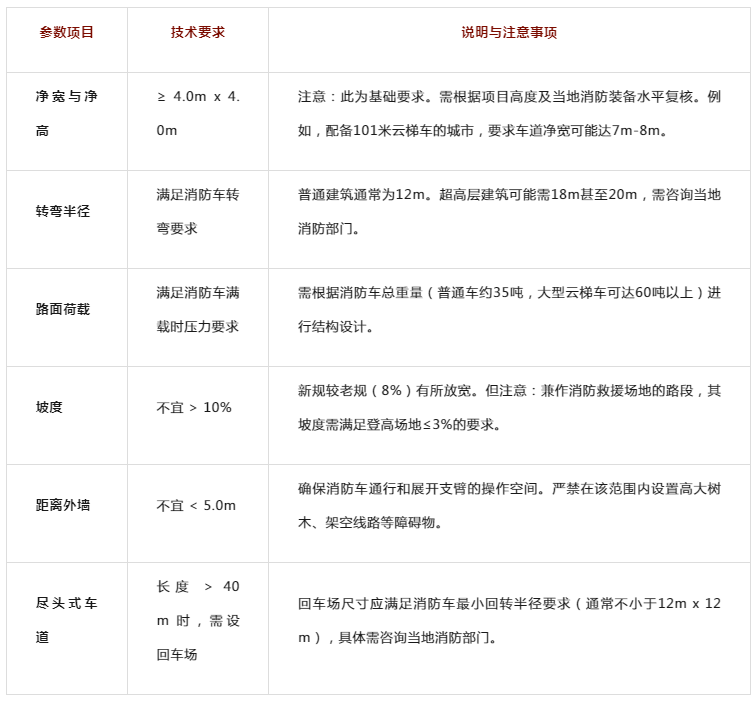

3. 技术参数(通规第3.4.5条 & 建规第7.1.8、7.1.9条)

三、消防车登高操作场地设置要求

1. 设置范围(通规第3.4.6条)

所有高层建筑(民用与工业)必须沿其一个长边或周边长度的1/4连续布置登高操作场地。

对于大体量多层建筑(如大型物流仓库、商场、体育馆等),规范虽未强制,但强烈建议在内部货运通道或广场上按登高场地要求进行设计,以备不时之需。

2. 布置原则

连续布置:建筑高度 > 50m 时,场地必须连续布置。

间隔布置:建筑高度≤ 50m 时,可间隔布置,但间隔距离不宜 > 30m,且场地总长度仍须满足“一个长边或1/4周长”的要求。

覆盖范围:场地必须能保证消防车作业范围覆盖整个建筑消防扑救面。

3.技术参数(通规第3.4.7条 & 建规第7.2.2条)

4. 与建筑单体的衔接(通规第2.2.2条)

在登高操作场地对应的建筑范围内,必须设置直通室外的楼梯间出口或直通楼梯间的入口。

强烈建议:消防电梯的候梯厅也尽量设置在此范围内或附近,方便消防员快速识别并使用。

四、消防救援窗口要求(通规第2.2.3条)

1.设置数量:每层每个防火分区不应少于2个,且应布置在不同方向。

2.设置位置:无外窗的建筑:应每层设置。有外窗的建筑:从第三层开始设置,但一、二层对应位置的外窗也必须满足救援口的尺寸要求。

3.尺寸要求:净宽、净高均不应小于1.0m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m。

4.开启与标识:应易于从室内和室外开启或破拆。采用玻璃时,应使用安全玻璃。必须在室内和室外两个方向设置永久性的明显识别标识。

五、常见设计误区与案例警示

1.隐形设计:严禁将消防车道或登高场地设计成“隐形”的(如仅铺装不同、承载力不足的草坪),必须在总平面图上明确标注范围并现场严格实施。

2.距离不足:消防车道距外墙<5m,或登高场地与主体建筑间存在>4m进深的裙房。

3.利用市政道路不当:未经论证和许可,盲目将市政道路作为唯一消防车道,忽视其管线、路牙、人行道高差、路灯等潜在障碍。

4.场地长度计算错误:对于L形、U形等不规则建筑,登高场地有效长度应为各连续段投影长度之和,且需≥建筑长边或1/4周长。

5.出口不对应:登高场地范围内无直通室外的安全出口,消防员需绕行很远才能进入建筑。

6.忽视当地消防装备:超高层项目未调研当地实际配备的消防车型号,导致车道宽度、转弯半径、荷载设计不足。

六、总结与建议

1.标准提高:新规(通规)扩大了消防车道和救援设施的设置范围,体现了“生命至上、安全第一”的原则。

2.咨询沟通:对于超限项目或特殊情况,设计前期应主动与当地消防主管部门沟通,明确其救援装备和能力对设计的具体参数要求。

3.系统思维:消防设计是总图规划、建筑、结构、景观等多专业协同的系统工程,需从方案阶段即通盘考虑,避免后期颠覆性修改。

4.严谨表达:在图纸中,必须清晰、准确地标注所有消防车道和登高场地的范围、尺寸、坡度、荷载等关键技术参数,杜绝模糊表述。